欢迎来到「C位」,它是CMC资本团队全新打造的与创业圈、科技产业、学术界分享交流的频道。通过这个窗口,我们关注和记录在当下发生的诸如企业数字化、产业智能化、业务自动化、无人驾驶与智能车、新能源技术、元宇宙等一系列科技领域中的技术前沿、创业实践,以及行业趋势思考,内容形式包括业界对话、行业观察、投资观点等等。我们期望以开放的信息分享和坦诚的观点解构为特色,注重质量,持续输出。

本期「C位观察」由CMC资本投资董事顾晓立(Alex Gu)和投资副总裁罗英华(Yinghua Luo)共同执笔,给大家带来海上风电领域的最新观察——「中国企业如何把握全球海上风电的发展机会」。

顾晓立 Alex Gu

CMC资本 投资董事

新能源、新材料

罗英华 Yinghua Luo

CMC资本 投资副总裁

新能源、新材料、高端制造

长文预警:本文超过4600字,

预计阅读时长:12分钟

5月20日,“海油观澜号”在广东珠海成功并网,将用于海南文昌油田群的生产用电。“观澜号”是我国继三峡“引领号”和海装“扶摇号”之后的第三个漂浮式海上风电平台,也是国内首个距离海岸线100公里以上、水深超过100米的深远海浮式风电平台,标志着中国的风电开发已经从浅海走向深远海,意义深远。

图:海油观澜号漂浮式海上风电平台

什么是漂浮式海上风电?为什么深远海漂浮式风电会成为必然趋势?我国海上风电技术取得怎样的突破?中国风电企业又将面临什么样的机会和挑战?CMC资本高度关注风电产业的发展,并在风电领域做了重点布局,本文将介绍海上风电的发展历程,并着重探讨中国企业所面临的机会和挑战。

1

为什么要发展海上风电

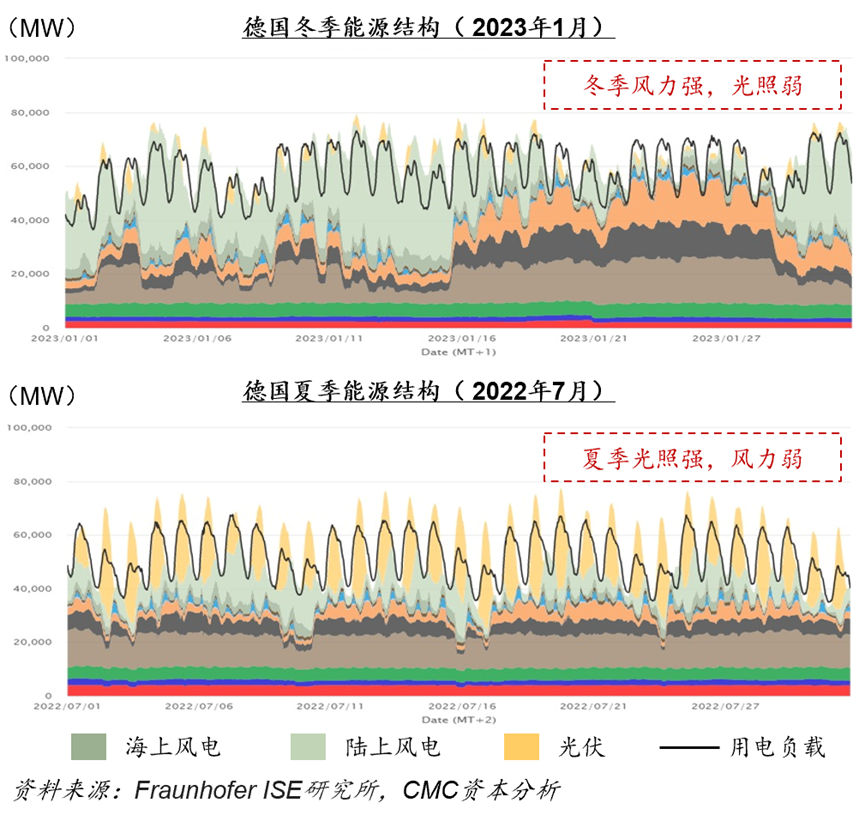

风电和光伏的可获得性最高,是两种最重要的可再生能源,但是风电和光伏能源的发电量受到气候、季节、日照等因素的影响,发电量具有很大的波动性,对于电网的鲁棒性是巨大的挑战。这方面德国是全球新能源电力系统的典范,德国早在上个世纪90年代就实现了碳达峰,今天新能源出力占比更是高达50%,但电力系统却非常稳定,除了拥有市场化的电力交易调配机制之外,风电和光伏之间能够实现昼夜互补和季节互补,风光的协同发展是实现能源的平衡供应和电网的高效运行的关键所在。根据IRENA预测,预计到2050年风电和光伏将分别占到全球~30%的电力供给,将成为人类最主要的能源形式。

图:德国电力系统中光伏和风电交替出力

人类很早就在陆地上开发利用风力资源,例如风车在13世纪就在欧洲获得了普遍的应用,上个世纪80年代大容量的陆地风机就已经基本成熟,但现代意义上的海上风电场直到1991年才在丹麦建成。全球风电开发整体上呈现出由陆地向海洋发展的趋势,相比于陆地风电,海上风电拥有得天独厚的优势:1)海上风力资源丰富,例如欧洲海上风电平均年利用小时数近4000小时,远远高于陆地风电的2000小时;2)海上风电不占用宝贵的土地资源,开发潜力巨大,例如我国陆地风电的开发就受到“三区三线”土地红线的制约;3)海上风电更利于电力就近消纳,由于沿海地区经济更发达,海上风电场通常更靠近能源消耗中心。

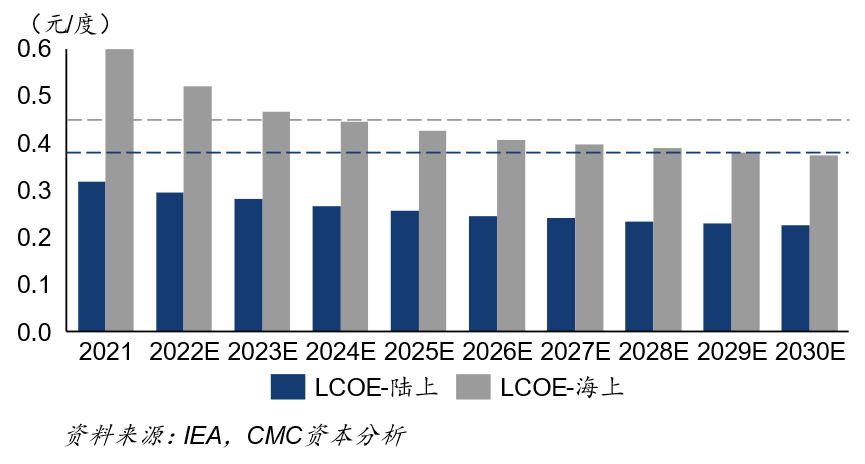

海上风电发展大型化是一个重要的趋势。目前主流机型已经突破8MW水平,叶片直径达到80多米,目前技术下最大风机容量达到16MW,未来还将实现超过20MW超大型机组。近年来随着风机大型化技术成熟,制造、安装、运维等产业链环节大幅降本,海上风电项目平均造价下降到1.1-1.3万元/千瓦,度电成本下降到0.45元左右,基本实现平价上网,未来还有继续降本的空间。

图:风电的度电成本有望继续下降

图:风电的度电成本有望继续下降

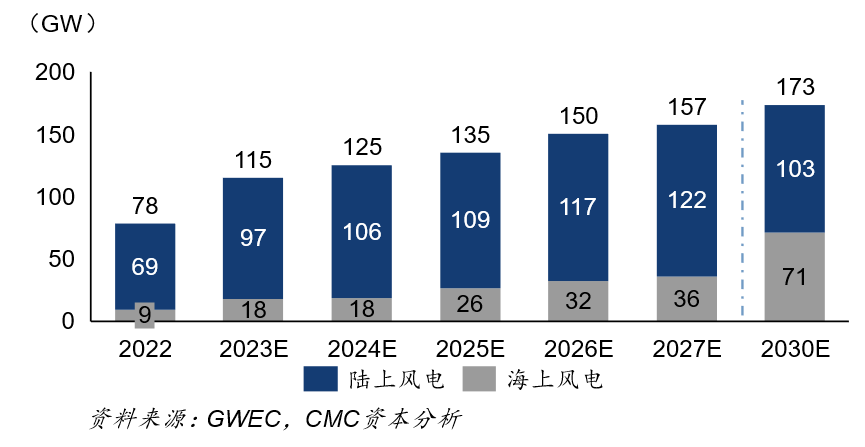

海上风电行业正迎来大规模快速发展的新时代。根据GWEC的估算,2022年全球海上风电新增装机9.4GW,预计到2030年将达到71GW的规模,年均复合增速达29%,海上风电的占比将从2022年的11%提高到2030年的41%。

图:全球风电新增装机量预测

2

中国海上风电的发展历史

2006年,国家颁布实施《可再生能源法》,推动我国风电产业进入到规模化发展阶段。经过近十多年的蓬勃发展,风电已成为我国第三大电源,占到2022年全国总发电量的8.6%,仅次于火电66.5%和水电15.3%。

中国的海上风电起步较晚。2007年12月,中国首座海上风电站在渤海绥中油田并网发电。由于海上风电站的建造成本高、运维要求高、海洋资源管辖权不清晰、项目缺乏经济性,这段时间中国海上风电发展相对较慢,主要以小容量、小规模的示范性项目为主。

2014年和2015年,国家相继公布了《关于海上风电上网电价政策的通知》和《全国海洋主体功能区规划》,明确了海上风电价格政策和海洋资源的开发规划问题。与此同时,海上大容量风电机组也从实验室走向应用,我国海上风电迎来了快速发展的阶段。2021年是风电补贴的最后一年,在抢装潮刺激下,全年海上风电装机量高达14.4GW。截止2022年,海上风电累计装机容量达到30.5GW。

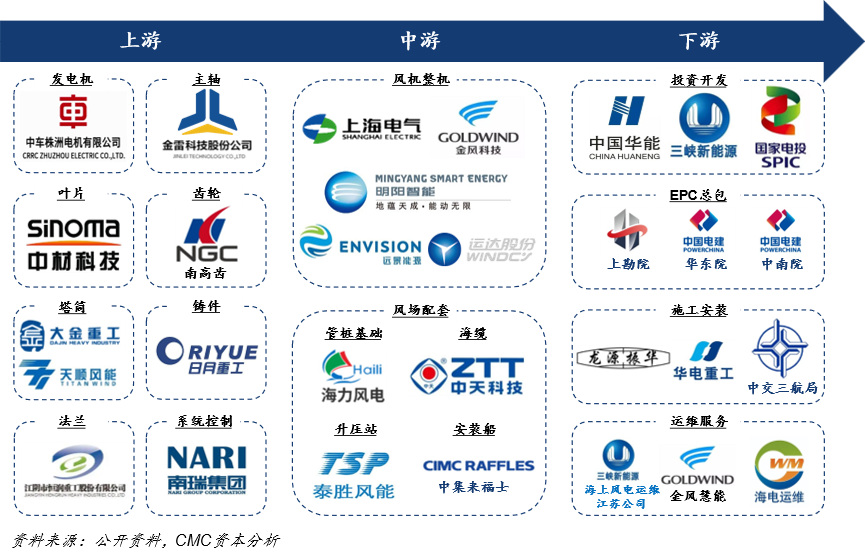

现代风电技术起源于欧洲,我国通过引进消化吸收,风电技术水平已经取得长足的进步,我国具备大容量海上风电机组的自主设计和制造能力,例如金风科技、明阳科技等国产主机厂都推出了16MW的大容量机型。我国也形成了完备的全产业链制造能力,是全球最大的风电机组生产国,其中发电机、叶片、主轴承、主控PLC系统、变流器等核心部件也实现了全面国产化,涌现了一大批优质的龙头企业,主机国产化率超过90%。但目前我们仍然面临挑战,例如高端精密轴承设计制造、高强度先进叶片材料等核心技术还有待突破,这些也是实现超大容量机组的卡脖子技术。

图:中国海上风电产业链代表性公司

对于中国风电产业而言,“走出去”已是主要趋势,海外市场或将成为第二发展曲线。国际风电市场一度被维斯塔斯与西门子歌美飒等企业垄断,这些老牌企业拥有悠久的历史和强大的技术实力,而且海外业主非常看重制造商在本土是否有完整的全生命周期运行记录,这意味着中国的整机厂很难参与竞争,出海之路异常坎坷。但随着中国风电全产业链的打通和技术的进步,中国风机在东南亚、南美等市场取得突破性进展,2022年风机出口总容量达2.3GW。伴随着风电整机出海,产业链各环节企业也同步在进军海外市场,海缆、塔筒、桩基等环节都有所斩获。

3

深远海风电的挑战和机会

海上风电由近海走向深远海已经是全球共识。一方面,深远海范围更广,风能资源丰富、风速稳定,全球超过80%的海上风能资源位于40米以上的水域;另一方面,深远海风电不占据岸线和航道资源,可以减少或避免对沿海工业生产和居民生活的不利影响。

这方面欧洲走在了世界前列,根据不完全统计,全球已经有200MW的漂浮式风电建设投运,例如全球首个漂浮式海上风电场Hywind Scotland,坐落于苏格兰彼得黑德海岸外,从2017年投产以来已稳定运行6年。全球最大的漂浮式风电场Hywind Tampen,由11台8.6兆瓦机组构成,于2022年底并网发电。通过丰富的项目经验,Equinor、PPI等海外公司已经成为全球漂浮式风电技术的领跑者。

图:全球具有代表性的漂浮式技术

图:全球具有代表性的漂浮式技术

中国发展深远海风电犹为必要且紧迫,由于渔业、航道、台海管制等因素限制,中国实际浅海可开发量只有140GW,远远小于理论资源量,而深远海可开发资源量至少在500GW以上,根据国家能源局的初步规划,全国将布局41个海上风电集群,预计深远海规划容量约290GW。

国家863计划在2013年启动漂浮式风电项目研发,2017年开始启动三峡引领号的研制,加上本文开篇提及的海油观澜号的成功并网,中国已经初步掌握了深远海漂浮式风电技术。中电建计划在海南万宁建设1GW漂浮式海风项目,标志着中国的漂浮式风电开始进入规模化应用阶段。

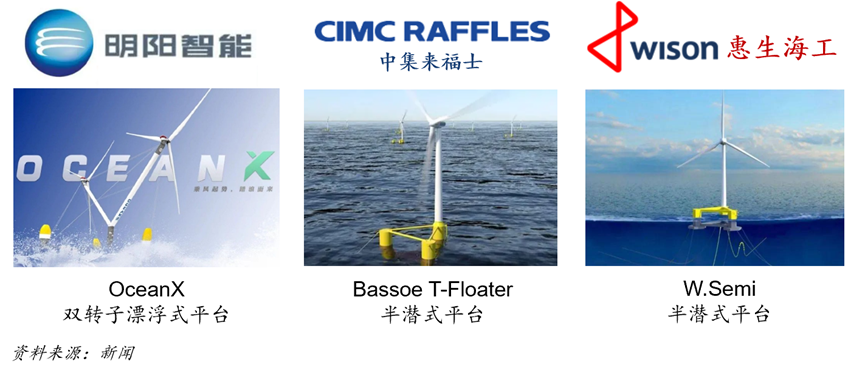

漂浮式海上风电平台由风机塔筒系统、基础系统、系泊系统和电缆系统等四个系统组成。目前漂浮式风电技术尚未完全成熟,面临诸多技术上的挑战:1)深海环境更加恶劣,对于系统控制、叶片强度等都提出新的要求,系统稳定性和寿命还有诸多难题有待解决;2)漂浮式基础和系泊系统是保证平台在海洋中稳定的关键,目前的技术方案更多是借鉴海洋工程方面的经验,技术仍在迭代过程。尽管道路曲折,但我们已经看到一批中国企业在努力推动漂浮式风电的技术创新。

图:国内具有创新性的漂浮式技术

图:国内具有创新性的漂浮式技术

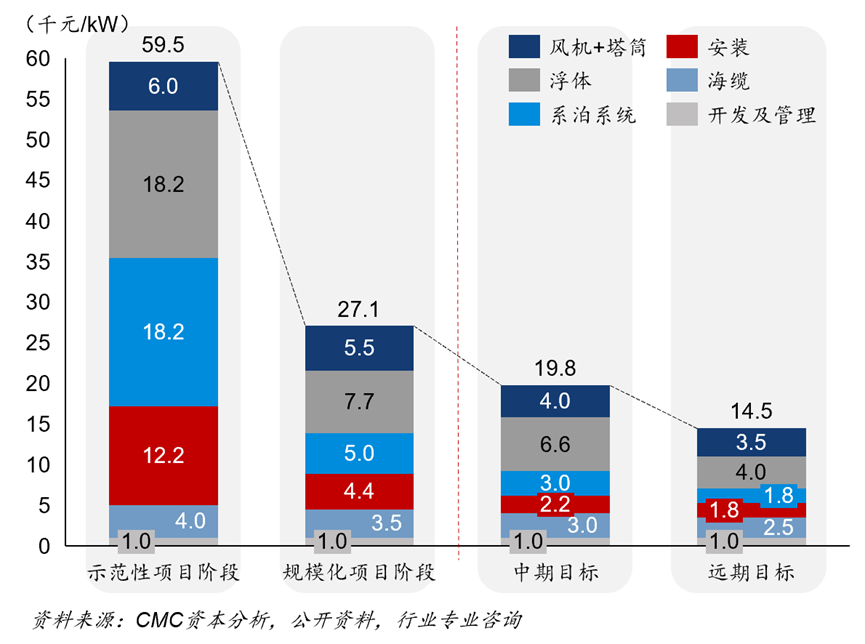

目前漂浮式平台造价极高,示范性项目的造价高达数万元/千瓦。例如浮体基础国内多采用半潜式浮体方案,技术相对成熟,但是体积较大,导致成本居高不下。国外已有项目应用单桩式基础,但对于水深要求过高。张力腿技术理论上成本较低,但其系统安装挑战巨大。目前的系泊系统的设计方案更倾向于使用多条系泊锚链来增加系统安全性,但无疑也增加了建造成本。未来的设计需要在保证安全性的同时最小化安全冗余。有效降低造价成本才能真正推动漂浮式风电的大规模应用,我们估计漂浮式平台的造价成本将有望在中期内下降到2万/千瓦,远期内有望达到1.5万/千瓦。根据GWEC预测,预计2030年漂浮式风电新增装机将超过6GW。

图:未来漂浮式风电平台造价有望降低到1.5万/千瓦

与陆上风电相比,海上风电机组的运行维护成本较高,高效的运维管理已成为海上风电规模化建设以及实现全生命周期盈利的重要保障,而深远海风场更需要真正实现智能化运维和管理。传统的计划检查和事后维修的方式已经不足以满足海上风场的运维,设备状态的智能监测、自动巡检和诊断预警越来越重要。中国企业已经开始尝试将人工智能等新兴技术应用在风电运维领域,例如扩博智能的无人机自动叶片巡检、明阳智能的AI海浪预测模型等,并在实际项目中获得了验证应用。

图:人工智能技术在风电运维的应用案例

图:人工智能技术在风电运维的应用案例

我国专业海上风电作业船舶一度较为短缺,21年的海上风电抢装潮期间风电安装船租赁价格飙涨三倍。经过多年发展,我国海上风电的运输、吊装、运维和施工船舶专业化水平已经得到了很大的提高。截止2022年,中国拥有现役安装船54艘,但吊重1200吨以上的只有15艘,其中仅有1艘具备15MW大容量机组的吊装能力,大型机组的吊装能力还较为紧缺。另外漂浮式系统的吊装、运输和施工也还有很多优化空间,例如海外项目更倾向用中小型的锚作拖船以降低运输成本,这方面我们的工程经验还不丰富。风电作业船舶大多属于海洋工程装备,国有企业往往经验丰富,我们看到越来越多的国企和民企通力合作,推出了专业化施工船舶和设备投入运营。

图:建造中的专业化风电作业船舶

4

结束语

CMC资本致力于成为中国社会进步的价值创造者,积极响应中国3060双碳目标,联合安徽省政府成立新能源产业投资基金,布局碳中和的关键技术和企业,帮助企业对接地方政府资源,同时也帮助地方政府招引优秀企业落地,推动中国新能源产业加速发展。

全球海上风电进入爆发期,中国企业面临巨大的挑战和机遇。漂浮式风电、智能运维检修等技术是制约海上风电发展的瓶颈,CMC资本关注于这些关键性技术,例如被投企业扩博智能的智能风电巡检全球领先,我们希望助力中国技术发展,加速全球海上风电建设。