后疫情时代的第一个春天,CMC资本《消费下弦月》投资月刊在这里和大家见面了。回首过去三年,有太多的画面和时刻值得铭记和思考。突如其来的疫情、史无前例的全球央行大放水和资本繁荣、叠加经济周期的利率反转、俄乌战争、乃至近期美国中小银行的闪崩,历史的车轮滚滚向前,不断给我们带来过山车般的体验。作为消费投资人,在过去的一年我们也不断面临着各种灵魂拷问:消费还值得投吗?中国消费市场还有机会吗?

本期「消费下弦月」月刊由CMC资本投资副总裁刘璐瑶执笔,带领大家一起探秘调味江湖,品评人间百味。

刘璐瑶 LuYao Liu

CMC资本 投资副总裁

专注投资领域:消费行业中、后期投资,包括食品饮料、消费供应链、美妆、餐饮零售等领域

长文预警:本文约4000字,

预计阅读时长:11分钟

今年的出游市场格外火爆,而“顶流”非淄博莫属。这一次,吸引游客千里奔赴的,不是秀美山河,而是热火烤场。肉串、小饼、小葱是淄博烤场上的三大主角,为食客们所津津乐道。人们却常常忽视了起到关键性黏合作用的,让这出大戏动人心魄、直击灵魂的低调英雄——调味料。只有当肉串被干料紧紧拥抱,当小饼被酱料抹成花脸,“Shandong Taco”才真正有滋有味。

图片来源:新华网

图片来源:新华网

调味料是一种很特别的消费品。它高频出现在我们的日常生活中,身着辅料的工服,却肩扛美味的使命。它太过于常见,乃至于在习以为常中被人们轻视。但在我们看来,调味料这一类目颇具诱人魅力,因为它不仅仅拥有强大的功能属性,更具备独特的精神价值。而后者使得调味料具有增值的巨大潜力。

与大多数具备精神属性的消费品类似,调味品能唤起情感联想。汪曾祺说:“你的味觉就是你的乡愁。”在餐饮业大丰富的今天,在外地吃到家乡菜式已不再是难事;但对于在外的游子,只有一种味道是妈妈的味道,多1克盐,换一个品牌的酱油,都不是那个味道。

但调味品精神属性的复杂性,或许远超你的认知。

味道体验能够与情绪相互作用,且这种作用甚至是自动化的,在潜移默化中对人施加影响。这使得调味品的精神价值具备普适性。

对味道的感知会影响我们的情绪。“没有什么问题是一块甜品不能解决的”,这并不只是吃货们的借口。研究发现,甜味能够使人变得更宽容[1],在社交中更为友善和利他 [2]。

情绪会影响我们对味道的感知。比如,相较于消极情绪状态,在积极情绪状态下的人倾向于将甜味判断为更甜,将酸味判断为不那么酸[3]。

辣虽是一种痛觉而非味觉,也具备情绪属性。类似极限运动,辣物质的刺激会引发身体的防御反应,但同时大脑会提醒自己“这是安全的”,这种身体与认知上的偏差会让人感到兴奋和刺激[4]。

味道带来的精神体验可以跨越时空。这使得调味品的精神价值颇具能量。

从个体视角,味觉或许是最有记忆度的感官之一,一口美味体验往往能被长久印刻在脑海中。

从代际视角,我们的味觉偏好甚至可以遗传给后代[5]。

从社会视角,味觉体验在历史发展中逐步被抽象化[6]。“酸楚”、“甜美”、“苦涩”、“火辣”,味觉体验早已泛化为文化共识,对我们的精神世界产生更深远的影响。

味道体验大概是所有感官体验当中最个体和私密的那一个。这使得调味品的精神价值在崇尚个性化的今天别具一格。

食物入口,味蕾绽放,获得的体验只有自己知晓,只能通过言语对外传达,但终究难以完整而真切地描述。

随着社会发展,人们愈发重视自我体验,正视自身需求。而调味品亦成为我们追求自由和个性化体验的有力帮手。我们追寻味道之美的过程,即是自我认知和自我释放的过程。

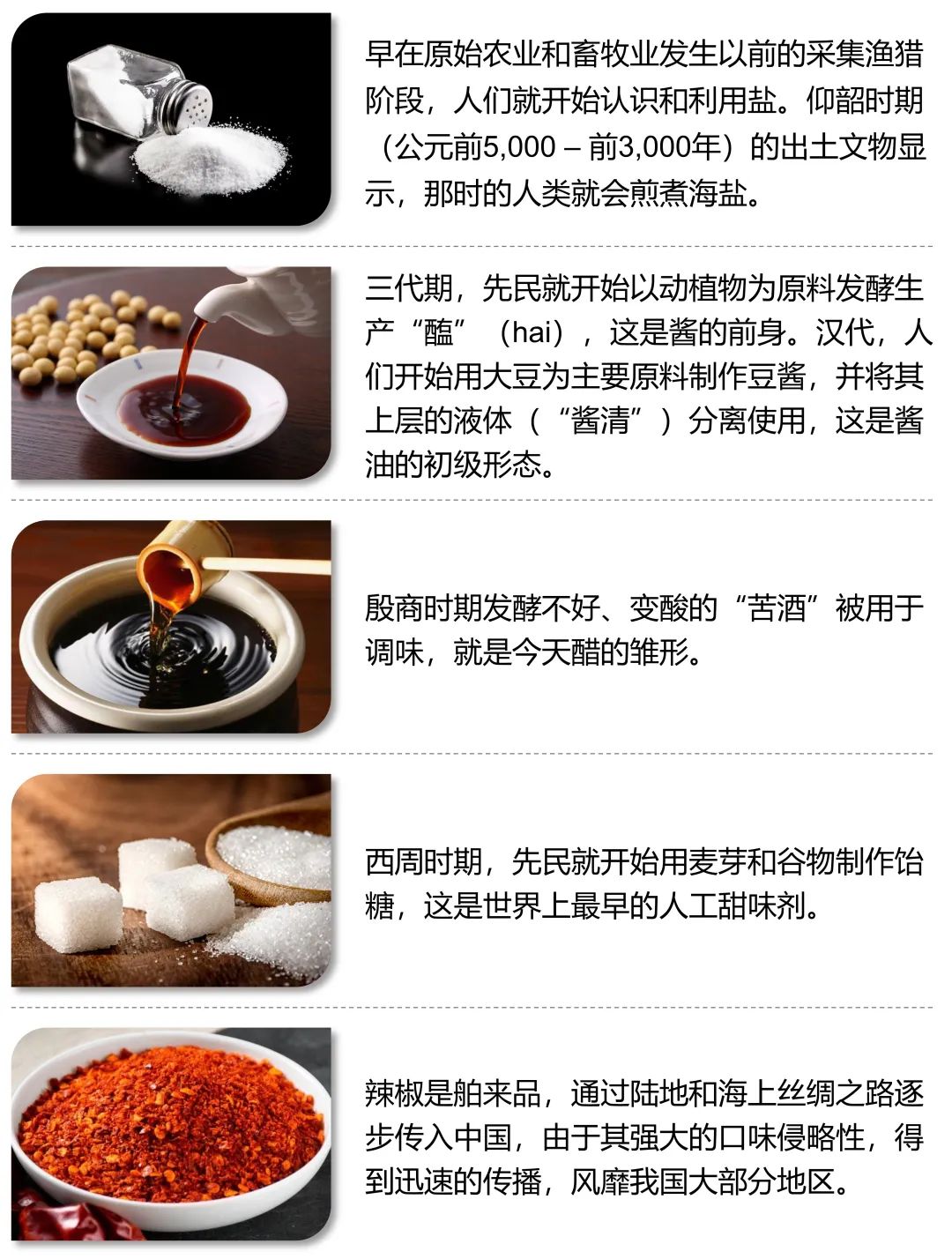

在华夏大地上,调味料的使用历史可以追溯到5,000年前[7]。调味品的发展是文化传承和社会进步的缩影。民间手工业进步和市侩饮食业的繁荣推动了调味料的使用和发明;同时,世界各地人们对美味的追逐又推动了不同文化之间的交流和碰撞。

资料来源:《中国饮食文化史》[7]

历经千年的发展,今天,我国调味料市场规模约5,000亿元,过往5年复合增速达到10%,同时推动着5万亿餐饮和2万亿食品饮料大市场的发展,是极其重要的消费大赛道。

资本市场也在助推调味料行业的发展。A股市场中调味品上市公司达15家,合计市值约5,000亿元;一级市场内调味品板块也颇为活跃,过去十年内总融资事件过百起,已披露的融资金额超70亿元。

今天,调味料的供给已极大丰富。漫步街头,调味料产品的身影几乎在每个商超可见,袋装、瓶装、桶装各类规格琳琅满目;打开淘宝,调味品大类下共有30余个子类目在售,而仅仅“酱油”分类下即有生抽、老抽、蒸鱼豉油、减盐、零添加等10余个细分标签可供选择。

回首过往,调味料行业历久弥新。展望明天,它究竟会如何发展?基于长期的行业观察,我们得出如下一系列预判供研讨。

1、2C市场

A)产品升级,为C端消费者提供更美味、更健康的体验

犹如游戏娱乐的迭代总是向着更极致体验的方向,消费者在持续接受调味带来的生理和心理刺激后,口味也愈加挑剔。对于调味料企业而言,要实现美味升级,可以尝试的路径很多,比如,更优的原料(如更高浓度的蚝油)、更好的生产工艺(如更长周期的酿造);当然对复合调味料而言,还有更贴切的味道还原。

在追求极致的同时,健康化也愈发为消费者所重视,相同口味下更健康的替代性解决方案有望受到更多关注。比如割舍不了甜蜜的精神享受,却又需要控制能量摄入,那就让健康代糖来发挥作用;想要追求更鲜美的刺激,但畏惧味精的代谢风险,那就用松茸来提供天然的体验。

图片来源:品牌官方旗舰店

B)销售和营销渠道更丰富,为中小品牌的提供差异化突围的空间

由于行业发展时间长,较为成熟,购买人群以中老年为主,有相对稳定的消费习惯,同时受限于物流成本,调味料属于线上化进度较缓的类目,线下商超及夫妻老婆店很长时间都是主流销售渠道。龙头品牌历经多年耕耘建设了具备宽度和深度的分销网络,实现对线下有限货架空间的强势占领,构建强大的竞争壁垒。

但近年来,在电商下沉和疫情助推下,调味料的线上化进程提速。根据业内人士反馈,2C市场线上化率疫情前后提升了约10个百分点。同时,社区拼团、即时零售等线上线下融合渠道也在过去几年得到大力发展。根据我们的市场观察,渠道碎片化的大趋势在后疫情时代得以延续。

在渠道结构演进的同时,营销方式也愈加多元化。在大媒体时代,成熟品牌凭借更充足的资本更容易垄断营销资源,通过简单而高频的广告被消费者认知和记忆。如今,媒介更加丰富,特别是抖音、快手、小红书等兴趣、内容驱动的平台大发展,使得企业可以通过差异化的内容来实现品牌表达;同时也诞生了更多品效合一和精准营销的渠道,帮助品牌提升投放效率,以更低的成本完成信息传达。

今天,面对更丰富的销售和营销渠道,没有历史负担的中小品牌拥有更灵活的选择权。我们看好品牌,尤其是具备一定认知基础的区域龙头品牌,通过差异化的渠道策略和更犀利的品牌表达来实现突围。

图片来源:抖音

2、2B市场:餐饮连锁化和食品工业化推动复合调味料需求扩容

对于餐饮板块,根据欧睿,2021年中国餐厅连锁化率(按餐饮企业收入口径)为18%,但相比发达国家仍具有较大提升空间(美、日均接近60%)。复合调味料具备标准化、稳定性和安全性特点,能够支持餐饮企业连锁化扩张的需求。

对于食品板块,工业化推动更清晰的产业链分工,有助于带动复合调味料需求的扩增。一方面,包装食品市场竞争愈加白热化,企业面临更大的产品创新压力,复合调味料企业有望通过专业高效的口味研发能力切入;另一方面,预制菜产业的蓬勃发展带来增量机会,复合调味料企业可以凭借专业能力辅助预制菜客户实现更精准的口味还原。

作为2B专业服务商,不论面对餐饮还是食品客户,研发和供应链管理都是复合调味料企业最核心的竞争力。研发的核心在于风味开发和工业实现,而供应链的核心在于安全稳定和成本控制。因此,我们看好深耕细分领域,能够洞察风味趋势,凭借优质、稳定的产品供应捕捉头部客户和行业增量需求的企业。

我们相信调味料类目拥有巨大的价值和能量,也将持续关注调味料赛道的投资机会。欢迎更多企业家和从业者与我们交流探讨,共同挖掘这块广袤市场的成长机遇。

参考文献:

[1] Hellmann, J. H., Thoben, D. F., & Echterhoff, G. (2013). The sweet taste of revenge: Gustatory experience induces metaphor-consistent judgments of a harmful act.Social Cognition, 31(5), 531–542.

[2] Meier, B. P., Moeller, S. K., Riemer-Peltz, M., & Robinson, M. D. (2012). Sweet taste preferences and experiences predict prosocial inferences, personalities, and behaviors. Journal of Personality and Social Psychology, 102(1), 163–174.

[3] Noel, C., & Dando, R. (2015). The effect of emotional state on taste perception. Appetite, 95, 89–95.

[4]傅于玲, 邓富民, 杨帅, 徐玖平. (2018). 舌尖上的“自虐”——食辣中的心理学问题. 心理科学进展, 26(9), 1651-1660.

[5] Drayna D. Human taste genetics[J]. Annu. Rev. Genomics Hum. Genet., 2005, 6: 217-235.

[6] Wilson, M. (2002). Six views of embodied cognition. Psychonomic Bulletin & Review, 9(4), 625–636.

[7]王学泰. (2006). 中国饮食文化史. 广西师范大学出版社