欢迎来到「C位」,它是CMC资本团队全新打造的与创业圈、科技产业、学术界分享交流的频道。通过这个窗口,我们关注和记录在当下发生的诸如企业数字化、产业智能化、业务自动化、无人驾驶与智能车、新能源技术、元宇宙等一系列科技领域中的技术前沿、创业实践,以及行业趋势思考,内容形式包括业界对话、行业观察、投资观点等等。我们期望以开放的信息分享和坦诚的观点解构为特色,注重质量,持续输出。

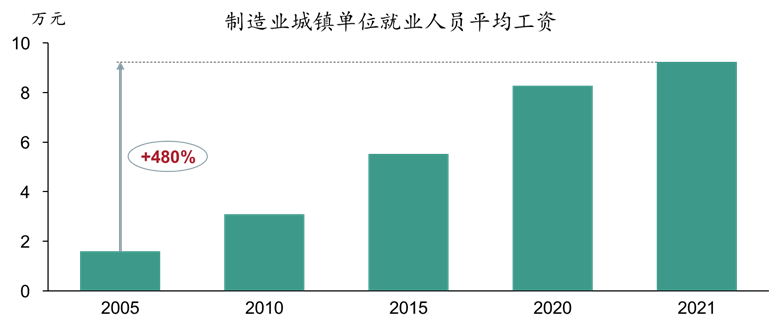

本期「C位观察」由CMC资本董事华逸群执笔,给大家带来工业自动化未来专题系列研究的第一篇:人口红利衰退下,自动化是蓝海市场吗?

华逸群 Yiqun Hua

CMC资本 董事

专注投资领域:智能制造(设备、检测、集成方案),核心上游零部件,消费电子

长文预警:本文约4000字,

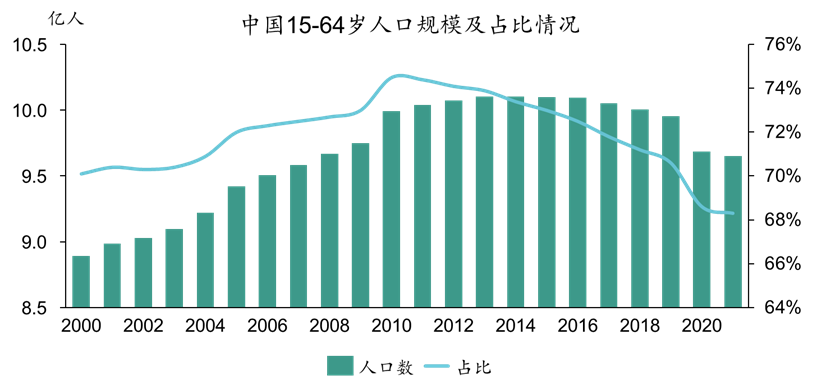

图一:中国人口结构变化

随着人口问题不断恶化,人们想象中,自动化设备的推进、工厂对自动化的拥抱,理应是一篇欣欣向荣的景象。然而作为深耕工业赛道的投资人,我们发现结果并不尽然。这其中,有一定周期性的原因,也有更深层次的结构性的原因。

作为理论上的“蓝海市场”,自动化设备的实际增速为何呈现成熟行业才有的周期性波动情况?人口结构的巨大痛点和自动化渗透率遭遇瓶颈,这两个看似矛盾的事实同时存在,究竟应该作何解释?

1

工业自动化:Where we are today?

Question 1: 当我们在谈论“机器换人”的时候,我们在谈论什么?

工业自动化≠机器人!机器换人的“机器”也≠机器人!

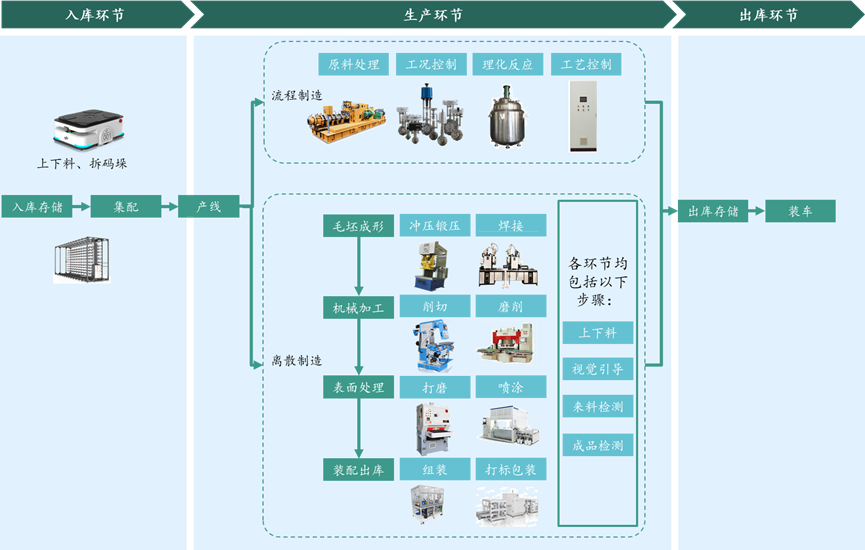

事实上,自动化是个很广泛的概念。我们可以分为专机设备和通用设备。当我们走近一家工厂,自动化的过程,是由无数台不同的机器通力协作而成的,下图中绝大部分机器,恰恰是“专机设备”,而专机设备本不是新东西,属于妥妥的“存量市场”,有些机器的发明甚至可以追溯到工业革命时代.....

图三:工厂生产流程与设备示意图

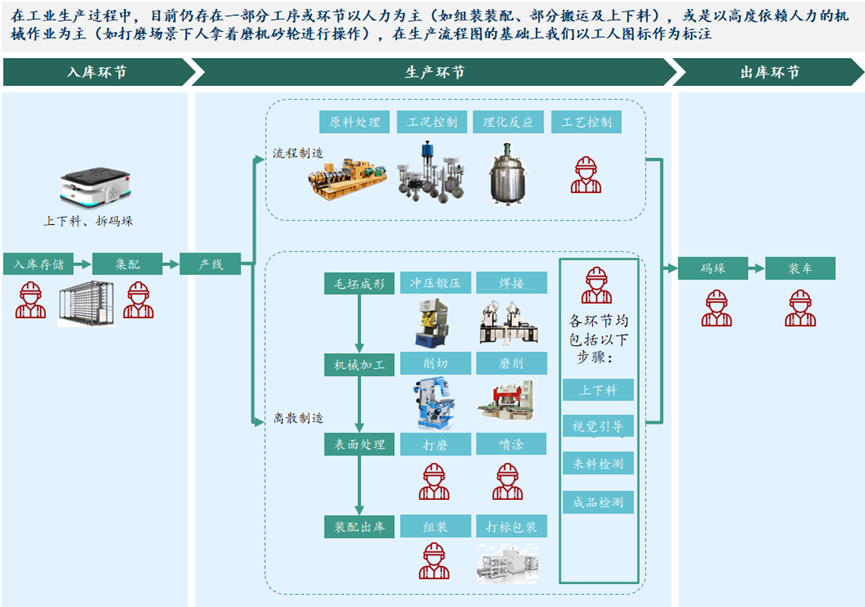

而人力的重灾区在哪里呢?下图我们点出了工厂里经常看到人力的地方。基本分为三类,第一是上下料、拆码垛等专机和专机之间连接的环节,以及在机器报错时进行人工干涉的“看机器”环节。第二是装配、缝制、打磨等涉及工艺的环节。第三是检测环节。这其中,有的部分大部分都是人力,例如缝制,有的环节是人机协作,例如人拿着零件在专机设备上进行打磨,也有的部分属于机器能做,但一旦涉及到柔性,就败下阵来。

图四:工厂生产流程、设备、与人力密集环节示意图

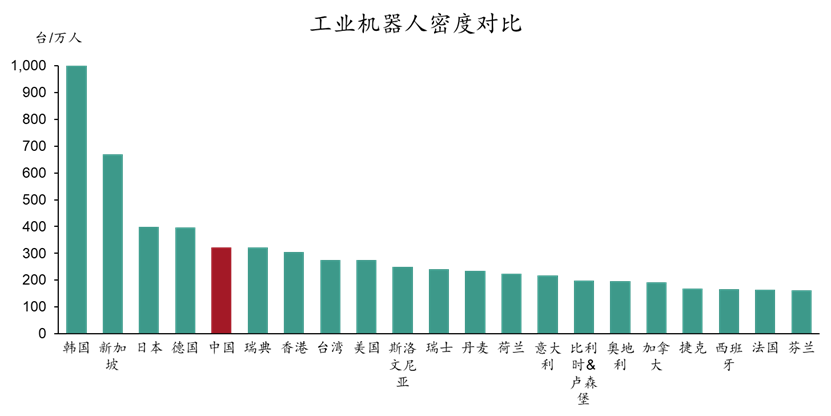

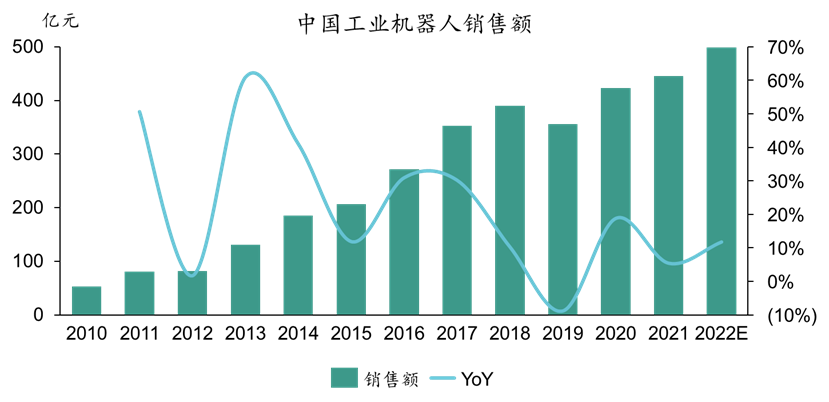

Question 2:那么,如果我们用这些“增量市场”的增长情况,来评估“机器换人”的渗透进度,真实情况到底如何呢?

这个问题,在一段时间内非常令人困扰 – 因为,当我们评估这几年人口结构性问题的背景下,“机器换人”的紧迫性,与一线调研到的企业实际增长情况,并不符合。

图五:全球工业机器人密度分布

图六:中国工业机器人市场情况

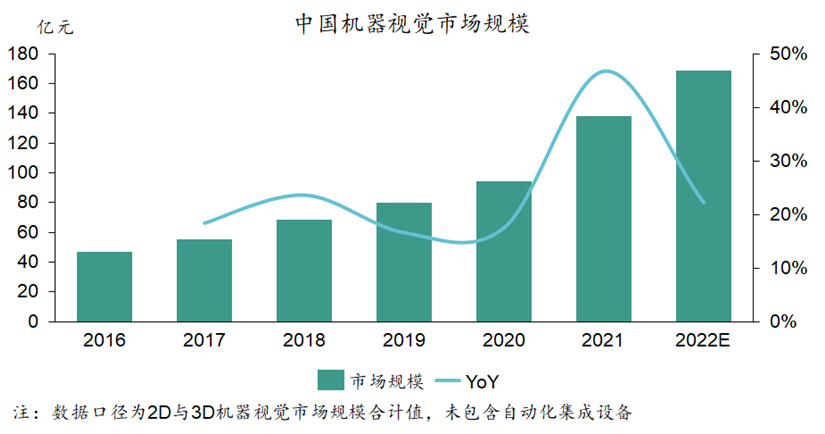

当然,如果只看一个指标,未免有失偏颇。我们不妨再看看机器视觉的市场情况:从增速来看,似乎比机械臂要好不少。然而如果我们用今天实际的市场规模,去对比理论市场空间,就会发现,在市场尚在增长初期、存在巨大空白的情况下,目前的渗透节奏仍然是相对平缓的。

图七:中国机器视觉市场情况

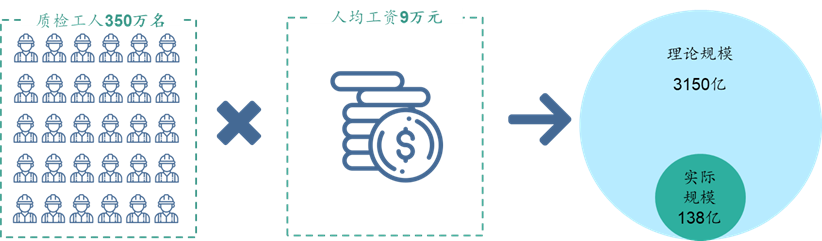

图八:中国机器视觉市场规模测算

以上分析仅仅从市场规模和增速的角度来看。事实上,如果看市场竞争的激烈程度,同样可以反映出市场目前并不在蓝海状态中。相信高度关注行业发展情况的朋友,对此都有切身的体会。

2

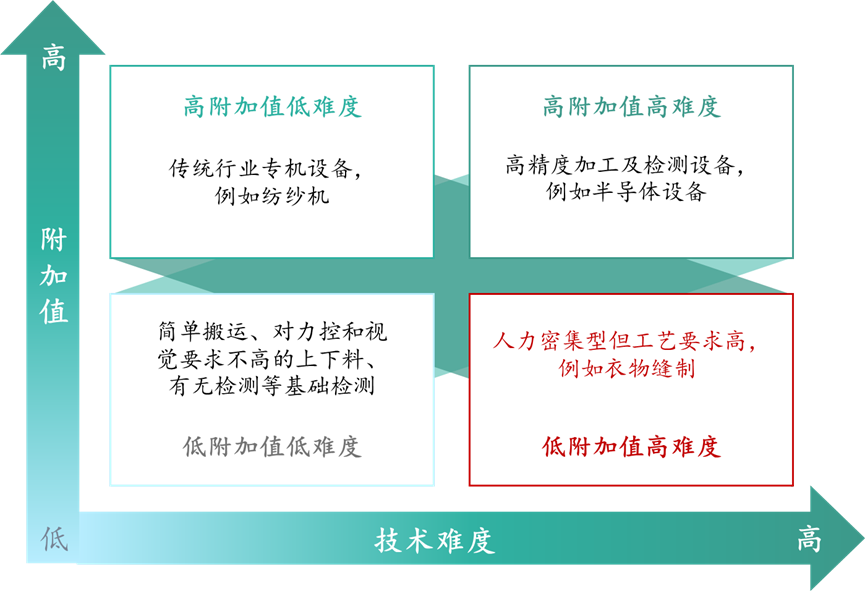

视角1:从技术难度和劳动附加值的角度,存在错配,换句话说,打蚊子请不起高射炮....

图九:自动化场景分类

这一现象的存在是多方面的:

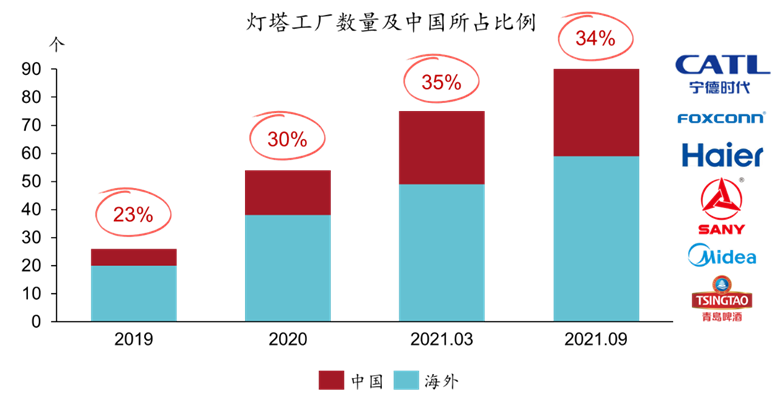

c) 企业实力和短期投入的错配:一些中小企业为主的行业,没有支付能力。新技术在研发出来之后,往往可以随着大规模推广、摊薄开发成本,得到普及,但总要有第一个吃螃蟹的人。今天我们看到的灯塔工厂,很多在ROI方面未必有大规模推广的意义,但正式这些值得敬重的头部企业,先行在技术方面完成打样,为未来时机成熟时大规模推广打下了基础

图十:全球灯塔工厂情况

视角2:“罗马非一日建成”。尊重行业本质,正视“时间”的必要性

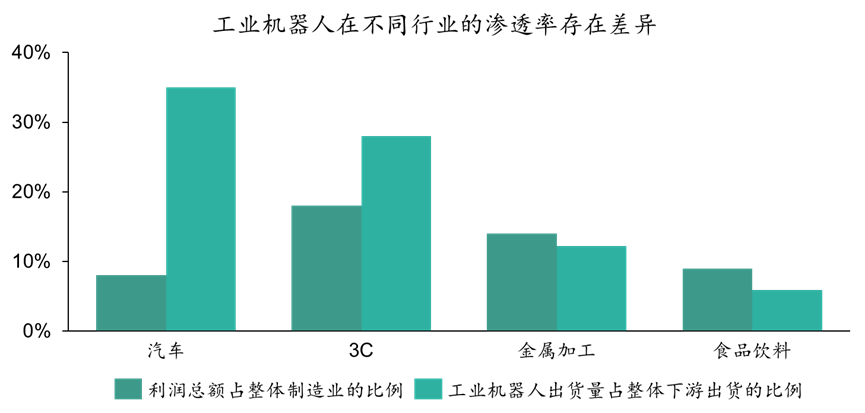

图十一:工业机器人分行业渗透率分析

从人才的角度,中国制造业的人力资源问题,不仅仅是蓝领的问题,更是白领的问题。社会更多关注的,是一线操作工人招工难、工资高,但在工程师的层面,同样存在技能的错配。一方面,是一千多万大学生迎来“史上最难毕业季”,但另一方面,一线工厂里又懂编程、又懂工艺的“工艺实现工程师”,却大量缺位。也许,学科教育、职业教育、一线应用,需要更长时间的磨合,才能给自动化的实现提供更好的土壤。

3

“自动化的渗透进入深水区”,这也许是当今现实,但绝不是结局。历史的方向不会改变,也许缓慢,但很坚定,作为资本,对行业正确认知,对规律客观敬畏,怀着推动行业发展的使命和责任,这才是真正的理性乐观主义。