欢迎来到「C位」,它是CMC资本团队全新打造的与创业圈、科技产业、学术界分享交流的频道。通过这个窗口,我们关注和记录在当下发生的诸如企业数字化、产业智能化、业务自动化、无人驾驶与智能车、新能源技术、元宇宙等一系列科技领域中的技术前沿、创业实践,以及行业趋势思考,内容形式包括业界对话、行业观察、投资观点等等。我们期望以开放的信息分享和坦诚的观点解构为特色,注重质量,持续输出。

本期「C位观察」由CMC资本董事邓锴钟(Kyle Deng)和高级投资经理王旎瑞(Nirui Wang)共同执笔,给大家带来AR专题系列的第3篇观察:「见微知著,气象万千——微显示的路线探索 」。

邓锴钟 Kyle Deng

CMC资本董事

专注投资领域:AR、智能制造、无人驾驶、SaaS

王旎瑞 Nirui Wang

CMC资本高级投资经理

专注投资领域:智能车、AR、基础软件

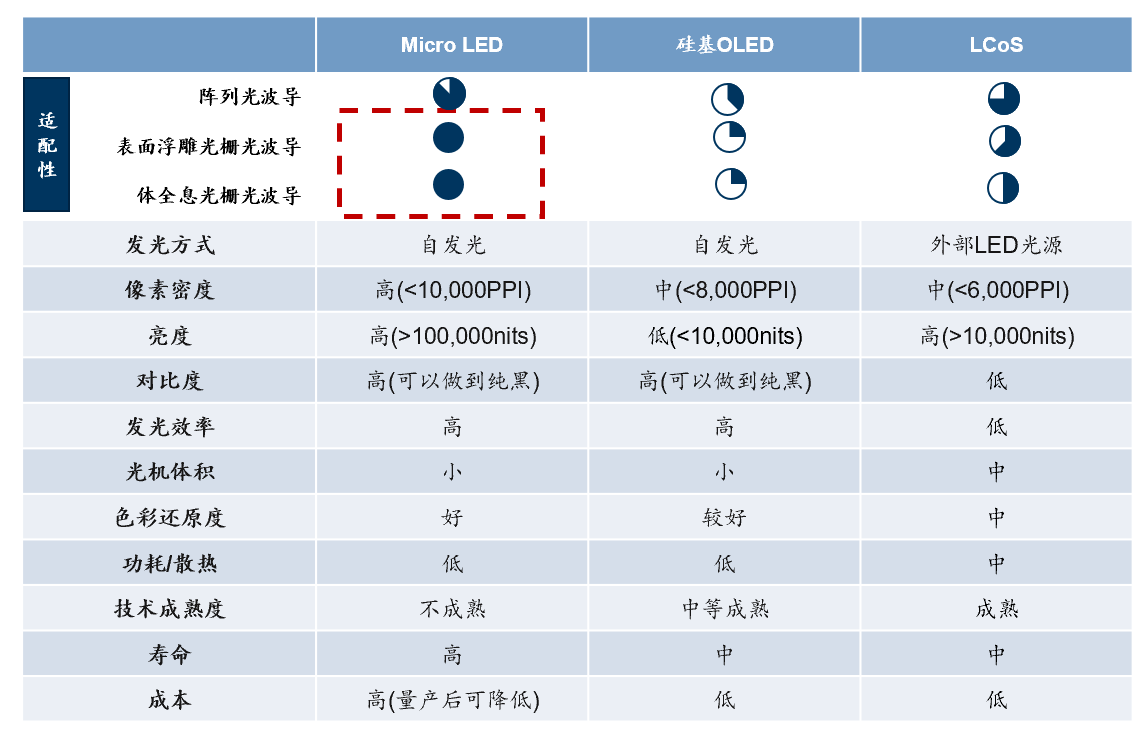

我们持续关注AR行业的发展历程,此前已经推出「C位观察」AR专题系列:下一个星辰大海 概括了AR产业的未来构想和预期的发展路径。AR的光学系统主要由光学显示和光学成像两方面构成,这其中也有诸多的路径和解决方案,在「C位观察」AR专题系列(2):光学成像的路线探索 一文中我们已经详述了光学成像方面的技术路径和进展,本篇文章则着重介绍光学显示的原理、产业发展趋势和近年的突破性进展。

图:华西证券研报、公开信息整理

1

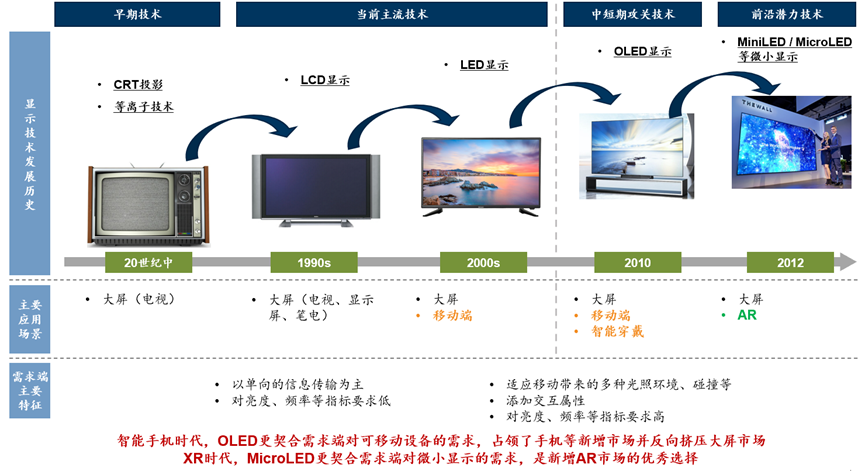

显示产业史海钩沉:把握需求转移实现跳变,微小化趋势方兴未艾

话说回来,尽管MicroLED尽管具备理论上的技术优势,但想要成为下一代领衔的显示技术同样也要遵循产业发展的主线逻辑,并经历量产和需求端的验证。

2

为什么我们看好MicroLED

回到我们开篇提到的三个层面的问题:先成像、再优化、可落地。从成像的角度来看,阵列光波导现在优势明显。优化的角度我们以后再结合光显示组件进行讨论。这里我们从落地的角度来聊一聊几条路径的状况。

即LED微缩化和矩阵化技术。在一个芯片上集成的高密度微小尺寸的LED阵列,每一个像素可定址、单独驱动点亮,像素点距离从LED的毫米级降低至微米级

和前几代主流显示技术相比,MicroLED技术路线上优势在于1)体积小以满足AR场景的需求,2)性能有明显的优越性

我们经与业界交流后对MicroLED的定义为晶粒尺寸在20微米以下,在AR场景下理想晶粒尺寸甚至为5微米级别,一方面微小体积是在AR场景下应用的必要条件,另一方面在中大型屏幕的背板应用中,微小体积可以实现超高的解析度,如近期国产163英寸的8K MicroLED屏幕分辨率可达到7680×4320,屏幕上有超过3300万个MicroLED像素点,是一般同尺寸电视PPI的3-4倍左右

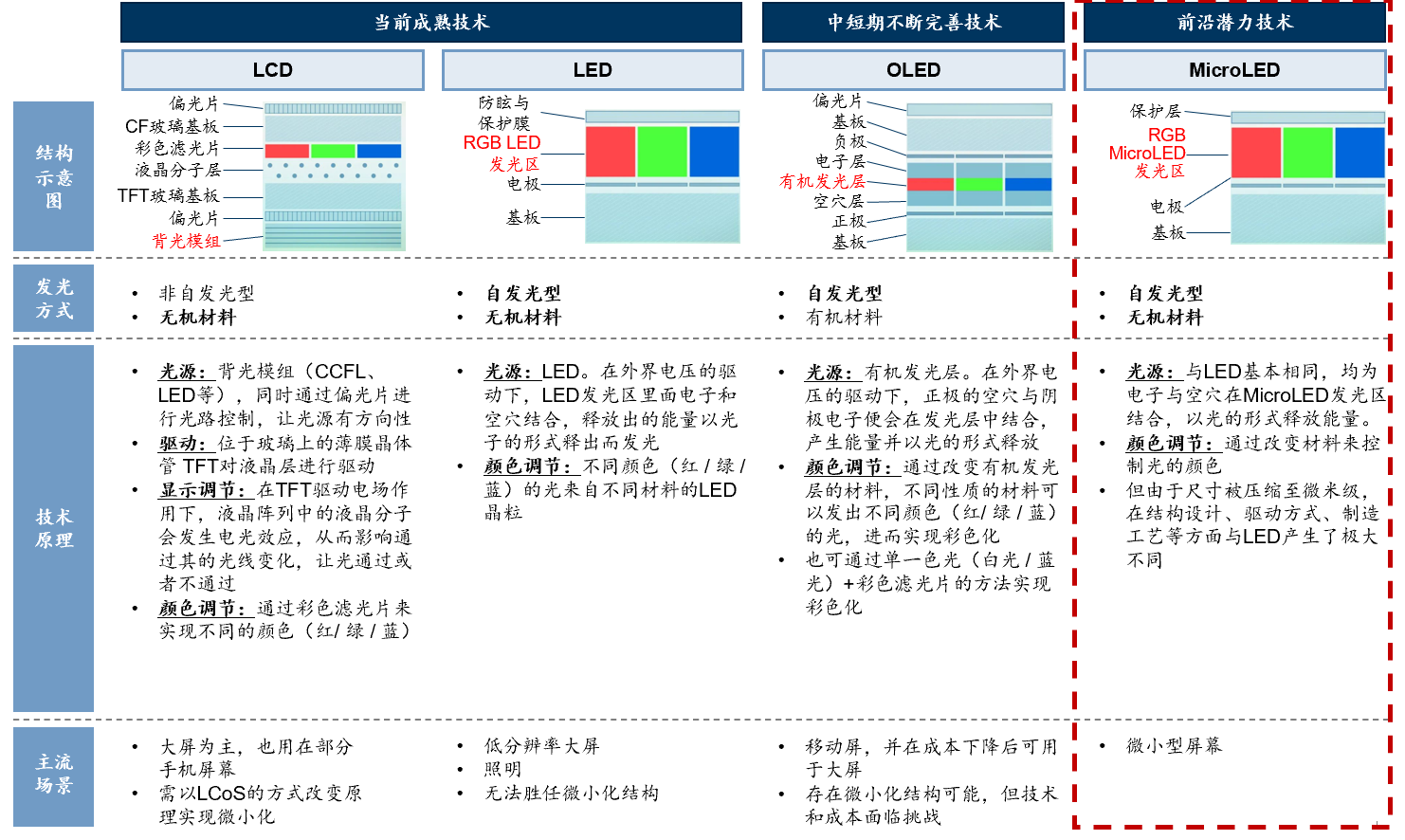

轻薄结构+无机材料助力突破小尺寸极限:

MicroLED继承了LED的类似特性,属于自发光型路线,在外加电场作用下,电子(N型半导体)与空穴(P型半导体)在发光区的结合产生PN结,电子能量降低,多余的能量实现发光, LED的核心发光材料主要是由元素周期表中宽禁带半导体材料,主要是三五族化合物,相关元素主要为镓、砷、铟,通过改变材料来控制光的颜色。整体结构相较于LCD模组来说更加简洁。如上图所示,LCD是非自发光类型,所以需要背光模组进行发光,同时通过偏光片进行光路控制,然后经过薄膜晶体管TFT对液晶层进行驱动,决定光路是否通过,结构层数多,较为复杂;而MicroLED继承了LED的简洁结构,主要为驱动基板、电极、发光区、保护层等结构,所以适用于更小尺寸

和OLED的有机材料相比,由于无机材料的优秀特性,MicroLED在小型化实现上能做得更加极致,OLED主要是采用蒸镀技术,精密金属遮罩上有小直径孔径,气态的有机材料通过孔径蒸镀形成无定型薄膜,最终形成像素点,但是有机材料的问题是1)蒸镀腔室的气态有机材料遇到固体表面发生凝华,这个过程是随机发生的,在金属遮罩深宽比较大时无法精准蒸镀形成像素点,而像素点直径越小则往往意味着深宽比较大,所以有机材料的小型化会遇到较多挑战;2)有机材料容易受到水氧反应,小尺寸下的水氧渗透率需要精准把控

垂直结构+Wafer级转移工艺助力量产实现

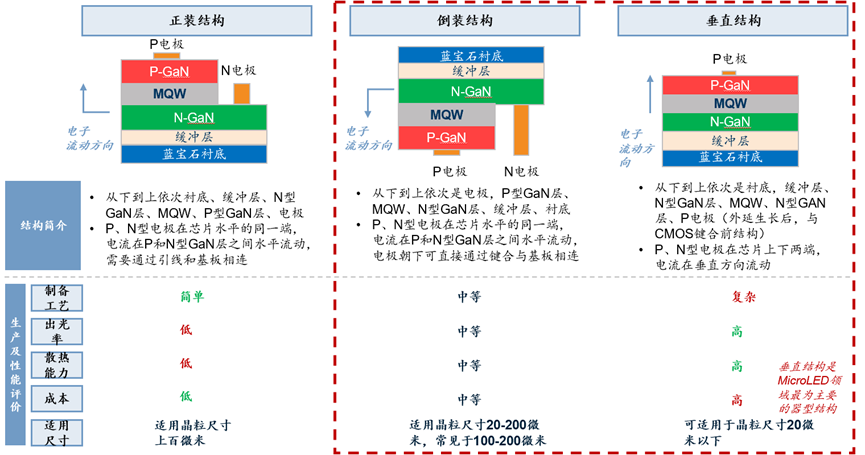

LED的主要器型分成正装结构、倒装结构和垂直结构三类,正装结构(见于早期的LED灯带)制备工艺相对简单,但是在性能方面劣势较多,不适合小型器件,目前多用于路灯等简单场景

垂直和倒装结构制备过程相对复杂,但是性能表现优异,在微小化的精密场景中应用较多,倒装结构因为电极在同一侧,尺寸下限有限,导致倒装焊结构的像素密度及分辨率都要低于垂直结构,所以多用于MiniLED和大屏幕背光模组中,涉及到复杂的巨量转移技术,本文不做过多讨论,而垂直结构很可能是MicroLED领域最为主要的器型结构

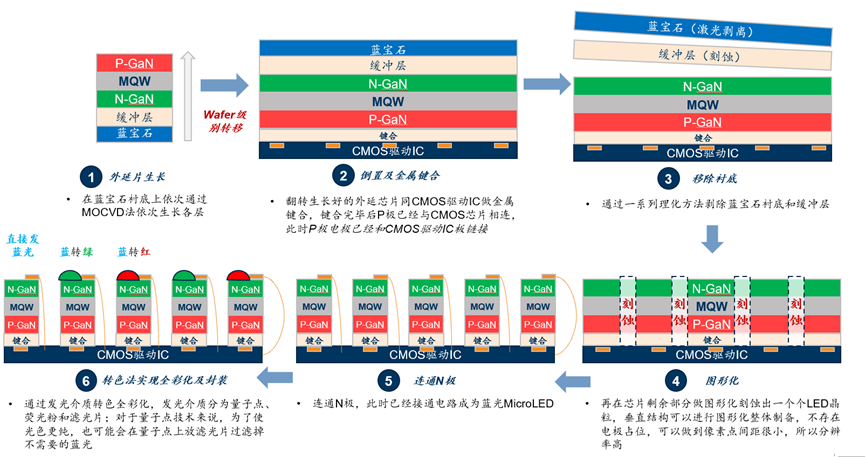

垂直结构涉及到wafer级别转移,垂直结构的工艺主要包括外延片生长、倒置及金属键合、衬底移除、图形化、N极连通、通过转色法实现全彩化等核心步骤。由于垂直芯片的电极分布在上下两侧,相比于倒装芯片将电极放在同一侧的做法可以更省空间,垂直结构LED晶粒能做的更小,故而像素密度更高而分辨率更高,目前垂直工艺多用于超高分辨率的微显示屏幕

高亮度:MicroLED具有高亮度,由于目前光波导的光效低于5%,想要入眼亮度达到2000-3000尼特以满足室外强光的需求,就意味着耦入光效需要接近10万尼特,只有MicroLED能达到这个级别的亮度。有机材料无法实现超高的亮度的原因是无法承受高电压和高电流,有机物能承受的能量上限是打断化学键的能量级,化学键一旦打断则无法再继续发光,而MicroLED依赖于规则的晶体结构而表现出高的晶格能,因此所能承受的能量上限更高,故能实现更高亮度 高对比度:由对比度=发光时的亮度(发光亮度)/不发光时的亮度(反射亮度)可知,提高对比度的主流办法就是提高显示亮度,使“亮的更亮”,以及降低显示屏表面的光反射系数,使“黑的更黑”, 在相同点间距条件下,发光晶粒尺寸越小,黑区面积就越大,不发光时的亮度就越低,对比度会大幅度提升,MicroLED借助高亮和小晶粒尺寸的优势,可以达到极高对比度 高响应速度:MicroLED通过对材料直接施加电压实现发光,相较于LCD还需等待液晶阵列开合,MicroLED响应速度明显更快。而有机材料发光区存在更多势垒设计,整体响应速度理论上也略低于MicroLED这类无机材料 广色域:色域指一个技术系统能够产生的颜色的总和,色域主要取决于光的色纯度,光谱越窄,色纯度越高,业界用半峰全宽(FWHM) 来衡量光谱宽窄,无机材料理论上具有更窄的FWHM,能实现更广色域 高灰阶:灰度是指黑度的明暗程度。一般来说,灰度越高,即灰阶级数越高,色彩和所呈现的细节就越丰富,“低亮高灰”是显示行业想实现的目标之一,是指在降低亮度的前提下,画面灰度几乎无损失,微间距显示的灰度天然更高,同时在主动驱动技术的加持下,可以进行灵活的电流改变、脉宽调节(占空比调节)、对灰度控制信号进行函数变化等操作提升MicroLED的高灰阶效果,实现对色彩和细节的准确调试 低功耗:如果考察相同亮度下单位时间的能耗对比,MicroLED因为能用更少的像素点实现相同的光强,所以整体功耗更低。另外亮度与电压并不呈现线性关系,高亮所需边际电压增量更小,产生能耗更低 长发光寿命:如在上文高亮度特性中提及,因为无机材料特性,MicroLED可靠度高,具有更长的发光寿命和更强的材料稳定性

3

MicroLED的下一步发展:路径收敛、材料迭代、量产验证

全彩化方案的持续探索:行业的全彩化路径主要分为1)混色法路径;2)转色法路径;3)其他前沿路径等三个大类

混色法路径:业界最早的产品为单色MicroLED,再出现RGB混色法,在混色法中以透镜合成法和三基色晶珠混色为代表,其中透镜合成法是目前JBD量产的技术路径,三色LED阵列分别在三块封装板上,调整三色阵列亮度实现彩色化,但整体结构较大、能量损耗略大、驱动复杂。三基色晶珠混色顾名思义是制作出RGB三色晶粒,实现三原色组合和全彩显示,具体的制备方式有原生三色法,即在GaN同片衬底上交叉排列制备三色晶粒,和堆叠法等方法,海外厂商如Plessy、Raxium,国内厂商如JBD均在探索该路径,但是目前尚在早期研发阶段,存在对准键合等工艺问题,没有大规模量产 转色法路径:转色法路径的原理是紫外或蓝光发光晶粒加上材料进行光转换,或者直接用白光+滤光片方式进行转化。蓝光转换的材料以荧光粉和量子点为主,其中量子点是目前主要探索的微尺寸下的转色法路径,关于量子点的制备方式,根据我们不完备的了解有打印法和光刻法两种路径,打印法顾名思义为对过精密打印仪器将量子点喷涂打印到蓝光晶粒上,光刻法则采取光刻胶混合量子点匀涂的方式实现量子在蓝光晶粒上的制备 其他路径:目前还有行业玩家在探索其他全彩路径或者在现有路径基础上进一步提升性能。比如Porotech通过调节氮化镓浓度和晶粒结构实现转色,提升三基色晶珠混色的制备良率;国内西安某创业公司通过纳米孔技术等提高量子点方案的性能等

全彩化路径评价:混色法路径制备原理简单,但是在操作上存在对准等具体工艺问题,存在一定的量产瓶颈。相对而言我们更期待转色法中的蓝光发光晶粒+量子点路径。

产业化落地的核心基础是降低成本,除了产量上升能带动成本快速降低外,在生产端各家也在探索降低成本的方案。

比如外延材料的探索,砷化镓衬底+磷化铝铟镓外延为目前LED领域主要红光主要方案,因为生产量大、工艺成熟。性能较优且成本可控的氮化镓外延为目前主要蓝绿光主要方案。业界主流方向是通过一种外延材料兼容红、蓝、绿三色,同时解决因为器件缩小带来的效率问题,如氮化铟镓具有带隙可调、机械稳定性高等优点,并且能兼容三色光,在成本降低后可广泛应用,目前业内玩家都在攻坚红光氮化铟镓甚至原生红光氮化镓的方案。 采用硅衬底来取代蓝宝石制造MicroLED芯片,也是降低成本和增加良率的另一个尝试方向,采用硅基晶圆,能更好地使用半导体工艺生产制造MicroLED芯片,且更大尺寸(一般背板尺寸为8寸)的硅衬底LED晶圆能够直接结合CMOS驱动背板,分离技术也比蓝宝石更加成熟,但具体问题在于衬底要和外延膜在热膨胀系数、晶格形态、化学稳定性上匹配,这些问题也在硅衬底上进行优化和探索,并且已经在生产上实现突破。

如我们不断强调的,新技术在工艺、良率等量产验证的核心方面仍有大量的工作需要不断突破和完善。受限于篇幅,本文在此不做更多展开。

4

什么样的产业玩家更有机会

需紧密结合半导体发展趋势实现技术迭代和降本落地:目前的新型显示技术都可以统称为半导体显示(Semi-Display),显示产业的发展与半导体产业密不可分,全球最大液晶面板供应商京东方的创始人王东升曾提出:“我们既要把显示产业放到技术替代的历史大背景中思考,又要将其放在整个电子信息产业大生态之中进行思考。可以说,半导体技术自身持续快速的进步,极大地推动了整个电子信息产业生态的进步和发展,显示器件对电子信息产业链的影响力和带动力也将不断提升。”把握半导体发展趋势,紧跟产业前沿发展方向,掌握核心技术且不断实现降本落地的公司才有可能拿到突围赛的门票。 拥有强大的产业方背书或者庞大的客户群体进行产业迭代:近年来巨头纷纷对MicroLED厂家展开财务和战略合作,如Apple收购LuxVue,Google收购Raxium,Snap收购Compound Photonics,Meta与Plessey达成独家合作关系等,大厂和产业方不仅仅带来资金方面的支持,更多是通过实际终端产品和客户反馈带来MicroLED技术和工程化的打磨,促进迭代和进步。

5

结束语

最近《置身事内》这本书不断翻红,产业这个话题也必然离不开政府的支持。我们也梳理了国内产业园区和政策配套的相关细节,但受限于篇幅这里不做更多展开。简单而言,对MicroLED这类新显示技术而言,政府的支持和产业集聚是行业成熟度的重要衡量指标。

显示行业的产业集聚效应相对明显,各地方政府也纷纷向新兴显示企业抛出橄榄枝。根据公开信息,2020年我国新型显示产业直接营收达4460亿元,全球占比达40.3%,产业规模位居全球第一,我国新型显示产业十大城市分别是合肥、深圳、广州、成都、武汉、北京、苏州、厦门、重庆、南京,新兴显示公司也纷纷在这些城市落户,比如思坦半导体落户厦门、镭昱半导体落户苏州、JBD合肥设厂等。 MicroLED产业尚处于发展初期,且受益于我国显示行业的积累及这些年半导体产业的快速发展,该领域技术水平目前和世界玩家基本处于同一起跑线上。在产业玩家、地方政府、社会资本的共同努力下,我们有理由相信以MicroLED为代表的新兴的显示技术能率先在我国实现产业化,面向广大的消费级市场,开启微小化显示的新纪元。

【参考文献】